04 ноября 2020

Продолжение следует

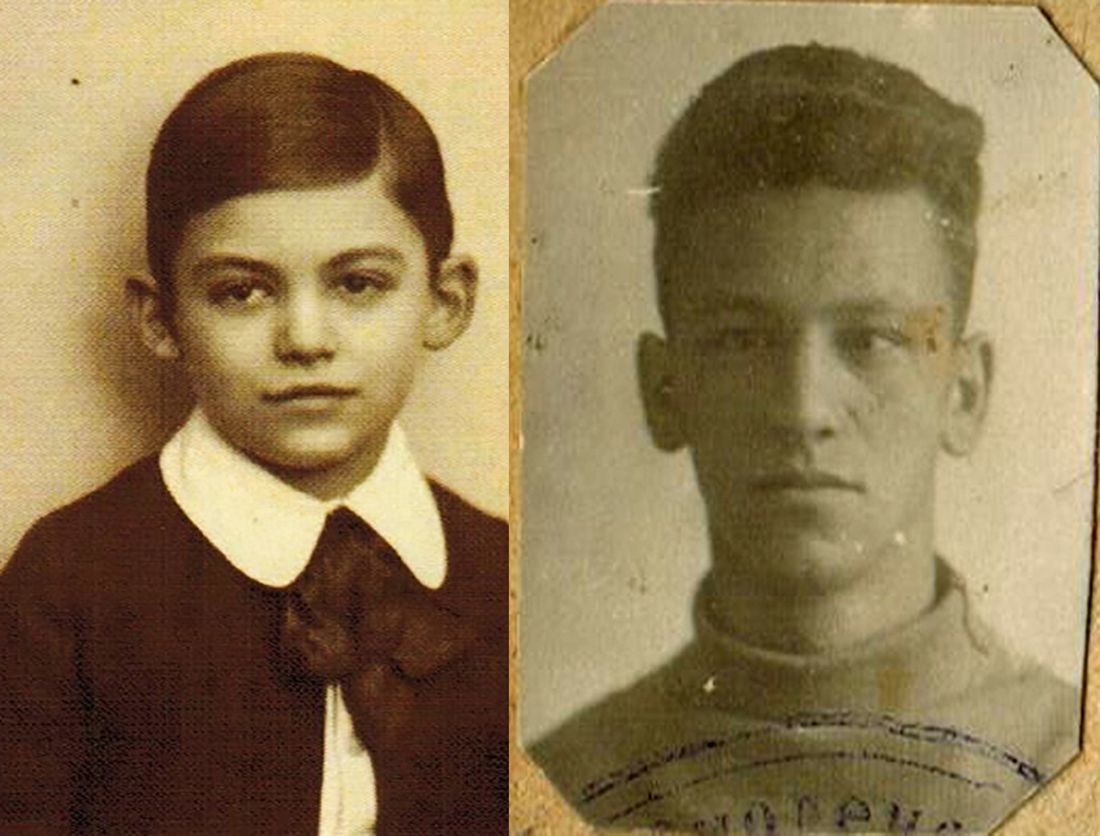

... до меня вдруг дошло, что Пауль и мой папа Борис практически ровесники.

Мой папа Борис Галицкий умер 29 апреля 2004 года в Москве. Несколько последних лет своей жизни от писал книгу воспоминаний.

Может быть годом раньше ко мне в студию резьбы по дереву в городе Ход-ха-Шароне в Израиле явился Пинхас-Пауль Хабер.

Около шести лет мы регулярно встречались по понедельникам в нашей мастерской.

Когда Пинхас скончался 27 января 2011 года, до меня вдруг дошло, что они с моим папой Борисом практически ровесники.

Пинхас родился в Австрии в феврале, а мой папа в СССР и в марте.

Мой дедушка — Абрам, папин папа, был сапожником.

Папа Пауля — Макс, управлял фабрикой по производству зонтиков от дождя и от солнца, принадлежащей семье.

Они жили в разных странах, оба были евреи, оба вспоминали свою жизнь, и хотя они писали на разных языках — один на русском, а другой на иврите — их время совпало.

Пауль: «Я родился 12 февраля 1923 года в Австрии, в Вене. Тогда меня звали Пауль — это имя мне досталось в наследство от покойного дяди Пауля Эленберга, который скончался за несколько месяцев до того, как я родился. Точный адрес — улица Heinzelmanngasse 15. По пятницам к вечеру мы собирались у дедушки Эленберга. Бабушка Фрида зажигала субботние свечи. У них был серебряный подсвечник, который она привезла еще из Тарноруда, села на Западной Украине, расположенное примерно в 75 километрах к западу от Xмельницкого, где родилась моя мама».

Борис: «Мой брат Миша родился в Рудне 28 декабря 1920 года. Они какое-то время жили в Рудне, а потом переехали в Смоленск. Сначала к дедушке с бабушкой. Потом нашли ту квартиру, где 24 марта 1923 года родился я. Это был Козловский переулок, дом 10, переименованный в дальнейшем в Магнитогорский. Мы жили в одноэтажном деревянном доме, скорее, это был барак. Зимой в квартире было страшно холодно».

Пауль: «Я помню бабушку Фриду, готовящей лапшу на кухне. Невозможно было даже себе представить, чтобы она покупала готовую лапшу в магазине. Когда я был уже постарше — лет пяти — иногда она давала мне попробовать разрезать тесто для лапши. Мне никак не удавалось разрезать тесто на полосы так ровно, как делала это она. Однажды я спросил дядю Иззи, маминого младшего брата, когда ему уже было лет 28, почему он никогда не помогает бабушке Фриде резать тесто на лапшу? Он ответил мне, что это не мужское занятие. После этого я не притронулся больше к тесту».

Борис: «Это была двухкомнатная квартира. В одной комнате, площадью метров 10-12, жили мы, а за фанерной перегородкой жила семья Розиных: Хаим-Довид, его жена Соня и сын Яшка, а потом родился Хачка. Все болели туберкулезом, были очень грязные. Была большая русская печь, Миша и я зимой сидели на печи. Была подложена старая шуба, было твердо и жарко. Слезть вниз было холодно: если проливалась на пол вода, то она превращалась в лед. Вдоль окна внизу стоял папин верстак. Иногда папа приглашал к верстаку Мишу и давал ему кривые гвозди, чтобы он их распрямлял на досточке. Я восхищался Мишей: как это он такие кривые гвозди выравнивает. У нас не было никаких игрушек.

Пауль: «Моя мать Сабина, по рассказам родственников, была вундеркиндом. Еще девочкой она могла в уме решать сложнейшие арифметические примеры. Знакомые специально приходили в дом моего деда Якова Эленберга, чтобы увидеть своими глазами, как она в уме решает эти задачи».

Борис: «У нас в сенях стояла большая бочка. Приезжал водовоз Васька. У него была маленькая белая лошадка, запряженная в двухколесную арбу с бочкой. Не мог я понять, как это получается: Вася ставил ведро на расстоянии от бочки, потом вытаскивал из бочки шпунт. Вода длинной струей пролетала и попадала в ведро. Как только ведро наполнялось, он всовывал шпунт в бочку. Воду вносил в дом и выливал в бочку. Когда вода кончалась, он приезжал снова. Ему платили, считая количество ведер.

А зимой мы втроем: я, Миша и папа — привязывали к санкам ведра и отправлялись по воду. Ехали по нашей улице, поворачивали на другую и подъезжали к Никольской башне Смоленской крепости. Там была будочка, сидела женщина. За талончик красного цвета отпускалось одно ведро, а за зеленый — два ведра. Папа показывал, что наверху, в стене, торчит ядро, которое застряло во времена наполеоновского нашествия, когда обстреливали Смоленск. Я смотрел-смотрел и ничего не видел. Наверно, не понимал, что такое ядро.

Рядом с квартирой Неймарка жила большая семья. Их девочка часто выходила на улицу с куском колбасы. Вкусно было смотреть, как она ела. Ее папа работал на колбасной фабрике.

Когда папа работал дома, он покупал патент, и мы жили более-менее прилично. Помню, гуся купили осенью, сало со шкварками заготовили на зиму. Родители купили материал и сшили мне и Мише зимние пальто огромной длины, на вырост.

Портной был горбатый.

Больше пальто уже ни пошить, ни купить было негде.

Мы росли, а на единственных пальто появлялись новые заплатки.

Папа перешел работать в артель.

Жить стали бедно».

Пауль: «Поскольку я решил писать здесь только правду, то должен сообщить, что уже с первых минут в школе я был очень хорошим учеником. Еще до школы мама обучила меня французскому и послала меня во французский детсад. Мама говорила на французском как на родном, наравне с немецким. Она полюбила французский еще со времен своей учебы в академии. Иногда мы с ней разговаривали на французском. Иногда это очень злило папу, который не понимал ни слова по-французски. Мы с мамой перестали разговаривать на французском, чтобы его не злить. Читать я начал в пять лет. До сих пор я не знаю, как это произошло. Читать меня никто не учил. Представляю, что родители мои сильно удивились, когда в один прекрасный день я прочитал им все вывески на нашей улице».

Борис: «В 32-м году я пошел в школу, 12-я образцовая. В первый раз меня повела туда мама, посадила за парту. Учительница старая-старая. Она была внучкой М.И.Глинки. В этой школе я проучился три года. Но фактически я не учился. Сидел на последней парте и читал книжки: «Робинзон Крузо», про пиратов, про рабов, которых везут на кораблях. У меня не было учебников, не было тетрадей. Проблема была с ручками — писали на оберточной бумаге.

Я заканчивал третий класс. Помню экзамен. Дали мне книжку «Родные края». Я первый раз ее увидел, я не знал, что есть такая книжка. На какой-то странице мне показали, чтобы я читал вслух. А я вслух читать не умел — про себя хорошо, быстро читал. Прочитывал фразу про себя, а потом вторично вслух, опять прочитывал — опять вслух. Короче говоря, меня перевели в четвертый класс, но в это время из 12-й образцовой школы часть учеников переводили в другие школы, в частности, в 4-ю, которая открылась около Молоховских ворот в доме Волкова.

Хороших учеников из 12-й школы не переводили.

У нас в Козловском переулке на противоположной стороне жила девочка Фрида Черномордик. Её дразнили «второгодница». Мне предстояла такая же судьба. Иду из школы медленно, расстроенный. Меня догоняет Фимка Неймарк:

— Идем быстрее, чего ты?

Мы пошли, и я говорю:

— Фимка, ты отличник?

— Да.

— А как это?

— Очень просто. Я слушаю все, что учительница говорит на уроке, и делаю все, что она задает на дом.

— И все?

— И все.

Я стал слушать все, что говорит учительница, перестал читать посторонние книжки. И оказалось, что все, что она говорила, я запоминал. Неожиданно я стал хорошо учиться, получать в основном отличные оценки».

Пауль: «В нашем доме любили петь. Папа знал наизусть много арий, и я запомнил из них очень много. Голос у меня был лучше отцовского, и когда я подрос, то стал петь басом. Я исполнял оперные арии и народные песни. И когда все собирались вместе, я очень любил что-нибудь спеть. Мой коронный номер была знаменитая ария Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». Еще мы любили петь песни на идиш из постановок Венского еврейского театра. В Вене постоянно действовали два еврейских театра. Постановки в основном были о несчастной любви, и у зрительниц всегда были полные слёз глаза. Но в конце, в третьем действии, все налаживалось и когда на сцене дело шло к свадьбе героев, дамы в зале облегченно вздыхали. Папе эти постановки не очень нравились, но он приходил из смотреть ради мамы. После спектакля мы еще долго напевали знакомые мелодии, хотя у мамы не было особенного слуха и она здорово фальшивила. Мы с папой молча переглядывались, но замечаний ей не делали.

Так проходили дни и я наслаждался жизнью. В семье меня любили и я это чувствовал. Старший брат отца, мой дядя Генрих, был врачом. Он был одним из самых известных врачей Вены. Его сын Георг был старше меня на год. У Георга было полно игрушек. Главное, что у него было — была железная дорога фирмы «Мэрклин». У него было три паровозика и не счесть сколько вагончиков, были мосты, тоннели. Короче говоря — чудеса. Я любил смотреть как он лихо запускает все поезда, и они никогда не сталкивались! Много лет спустя, когда я с женой Рахелью приехал навестить Георга в Вене, мы вспомнили эту его железную дорогу».

Борис: «У нас во дворе жила женщина, которая работала контролером в цирке. Мы жаждали посмотреть третье отделение, когда начиналось выступление борцов французской борьбы. И она нас пропускала без билетов. Я запомнил этих борцов: Гомозов, Раковский, Пауль Бонак, Франгут, Клеменс Буль, Циклоп. Судил арбитр Петреску, а один раз было объявлено, что будет товарищеская встреча между Петреску, арбитром, и Поддубным Иваном.

И вот мы в цирке. Целый день ждем, когда наступит этот момент. Пропускали нас на галерку. Начинается третье отделение: парад алле. Один за другим выходят борцы. Впереди самый высокий, Шевчук из Владивостока, потом Франгут, негр, потом Клеменс Буль, англичанин, Гомозов, самый злой борец, Пауль Бонак из Германии, Раковский и многие другие. Там были и с бородками, и с усиками, но больше всего меня поразил Циклоп: он весил, я помню, 10 пудов и 7 фунтов. Когда он вышел, я первый раз его увидел, я подумал, что это как раз с карикатур, которые в это время рисовали на фашистов, что это ожила карикатура. Он вышел, да еще прыгнул, так на нем все сало заколыхалось. Клеменс Буль был уже седой пожилой человек, но у него каждая мышца была видна, как веревки. И когда афиши вывешивали, то на афишах он был сфотографирован с великолепной фигурой и мускулатурой. Пауль Бонак, когда его вызывал арбитр, делал шаг вперед и кулаком делал приветствие «рот фронт». А борьба была на выявление абсолютного чемпиона соревнований. Каждый с каждым встречались три раза, сначала 20 минут борьба, потом, когда проходила эта серия, начиналась серия 40 минут борьба, и наконец, последняя стадия - бессрочная. И считали, что победить Циклопа невозможно, такой тяжелый. Но оказалось, что у него было уязвимое место: если какому-нибудь борцу удавалось ухватить его за голову и через плечо бросить на ковер, то этого было достаточно, чтобы он уже не мог подняться, его можно было в это время прижать на лопатки. Так и поступали такие борцы, как Клеменс Буль, намного более легкий, Пауль Бонак, не говоря уже о Гомозове, Шевчуке и Франгуте.

Но вот в строю борцов не оказалось Пауля Бонака, а Пауль Бонак сидел на галерке, и рядом с ним с двух сторон сидели охранники. Оказывается, его уже арестовали, но, учитывая его большую популярность и даже любовь к нему со стороны тюремной охраны, его привозили, чтобы он посмотрел на эту борьбу. И обычно к осени победителями оказывались либо Шевчук, либо Франгут, и один раз Гомозов.

Я уже говорил, что однажды объявили, что приехал Иван Поддубный и он будет бороться с арбитром Петреску. Я говорил о том, что у Петреску была травма, он пять лет не боролся. Это была дружеская, товарищеская, показательная борьба. Поддубный был высокий, но уже худой старик, видно было, что старик. И двадцать минут они показывали разные приемы, боролись, и было объявлено, что ничья».

Пауль: «Я забыл рассказать про свою слабость — кино. В нашем районе было три кинотеатра. А чуть подальше их было вообще без счета. Можно было проехать на трамвае либо, за неимением средств, пойти спортивным шагом с друзьями. Возле входа в любой кинотеатр всегда можно поглядеть на плакаты с кадрами из фильмов. Много времени мы провели, разглядывая любимых актеров. Мой бюджет был достаточно ограничен, и я не так часто, как хотелось бы, мог себе позволить такое удовольствие, как киносеанс. Хотя конечно, мне иногда перепадали тут и там шиллинги или от Мейзи и Тони, или от тети Греты, да и от родителей я получал на карманные расходы».

Борис: «У нас во дворе, на нашей площадке появились два взрослых человека. Один был артист, а другой — комсомольский организатор. Они организовали художественную самодеятельность. Решили ставить пьесу. Выбрали «Случай на Гремячей речке». Там были два пионера: Котька и Гошка. Гошка помоложе, я был Гошкой. Долго репетировали. Там было все построено на том, что в тайгу пришел незнакомый человек. Это оказался шпион, его надо было разоблачить, поймать и арестовать. Строились декорации.

Пока шли репетиции, я запомнил абсолютно всю пьесу, все роли на память знал. Потом мы выступали с этой пьесой. Все были довольны, аплодировали. И мы были довольны».

Пауль: «В январе 1938 года мы, как обычно, были с классом на лыжном курорте в австрийских Альпах. По дороге обратно мы неожиданно для себя увидели из окна поезда немецкие флаги со свастикой над Инсбруком. Мы очень удивились, ибо свастика в Австрии была запрещена. Пока мы прохлаждались на лыжном курорте, произошли серьёзные события. Гитлер — фюрер Германии — пригласил к себе главу правительства Австрии Курта Шушнига, и предложил ему объявить Австрию частью Германии. Шушниг не согласился на предложение Гитлера и, вернувшись в Вену, объявил народный референдум. Все улицы Вены были полны белыми австрийскими флагами и лозунгами «Австрия останется независимой!».

Вернувшись домой, я видел эти флаги и лозунги на нашей улице Гейнцелманн.

Следующий день после моего возвращения из лыжного курорта была пятница и, как обычно, собрались дома встречать субботу. Я пропел субботнюю молитву, зажгли свечи, и во время трапезы кто-то включил радиоприемник. И мы услышали заявление канцлера Шушнига о том, что в эти минуты германская армия пересекла границу и заходит в Австрию. Он закончил словами: «Бог хранит Австрию». Мы потеряли дар речи. Я помню, как взрослые молча смотрели друг другу в глаза. Один из гостей, фармацевт Унгер, сказал: «Нам всем надо срочно убираться из Австрии». Мне было тогда 15 лет, и я не понял тогда до конца смысл его слов».

Борис: «Дух у народа поднимали один за другим судебные процессы над врагами народа. Над троцкистско-зиновьевским блоком, Бухариным, Рыковым, Томским. Я вспоминаю реакцию папы. Он читал газету и восхищался, какие вопросы задает Андрей Януарьевич Вышинский, генеральный прокурор, и как они сознаются в совершении злейших преступлений. Он был возмущен, что они такие плохие люди.

Народ просил их расстреливать, во всех организациях проходили собрания, все дружно голосовали, что этих гадин надо раздавить. Если в стране есть какие-то недостатки, нехватки, то виноваты эти враги, которых поймали.

Было мне 15 лет, я остановился около огромного транспаранта в парке культуры. На нем была нарисована голова Тухачевского, дальше тонюсенкая шейка и плечи, и эту шею обхватили ежовые рукавицы с шипами. Написано было: «Попался в Ежовы рукавицы». И я тоже считал, что это хорошо. Какие замечательные фильмы мы смотрели и были в восторге. Например, «Граница на замке». Я помню основной сюжет. Наступают японцы, переходят границу, идут по нашей территории. И вдруг, когда их танки уже прошли, открываются подземные убежища, откидываются крышки, оттуда высовываются пушки. «Бу-бу-бу!» — и все японские танки разбиты. Как тогда пели, «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим».

Пауль: «Улицы Вены все еще были заполнены флагами и транспарантами, оставшимися от прошлого режима. «Австрия останется независимой», «Мы не допустим нацизма», и прочее. В один прекрасный день на улицах появились отряды «Гитлер Югенд». Они стали ходить по домам и вытаскивать на улицу евреев-мужчин. Я возвращался из школы, и когда подошел к нашему дому, то увидел взрослых мужчин, ползающих по тротуару на коленях и смывающих белые буквы с сорванных транспарантов. Среди этих мужчин я заметил отца. Надзирателем был парень из моего класса. Он «наблюдал» за работой, осыпая людей проклятиями и оскорблениями. Я подошел к нему (его звали Хейтер, будь он проклят), и сказал ему, чтобы он отпустил моего отца, потому что у того большое сердце. Он спросил меня: «Где твой отец?» Я указал на отца, после чего он подошел к моему отцу и ударил его сапогом. Я никогда этого не забуду, сцена эта стоит у меня перед глазами и сейчас, когда я пишу эти строки».

Полный текст воспоминаний Пинхаса Пауля Хабера и Бориса Галицкого находятся в Музее.

3215